上市一年,阿里这个当时人人追捧的公司,为何招来这么多质疑

“这里有 8 个理由”

马云可能还记得, 2014 年 9 月阿里巴巴在纽交所 IPO 之前,那两周全球路演的盛况:百年历史的华尔道夫酒店,被希望参与认购股票的投资者挤得水泄不通;原本计划两周的路演,开始两天就获得了足额认购。

一年前的 9 月 19 日,明星一般的阿里巴巴成功在纽交所完成 IPO,并以 250.3 亿美元的融资额,戴上了互联网企业融资规模最高公司的光环。在随后的 3 个月里,阿里巴巴的股价一路攀升,直到 “双 11” 创下 571 亿元的单日交易额纪录后,公司股价更是一度达到历史最高点 120 美元,市值达到 2958 亿美元。

但到了 2015 年,所有的好运气似乎都在离开阿里巴巴——工商总局“白皮书”、遭遇集体诉讼、中国经济增速放缓、对冲基金退场……在全球股市大跌的 8 月 23 日,此前一路下行的阿里巴巴也跌破了 68 美元/股的发行价。

在买入这些股票前,投资者们可能以为,他们买到的是能像传统经济时代的沃尔玛、或是二十年前上市的亚马逊一样,能够代表一整个时代生活方式、并且能够持续上涨的一家公司。

上市 20 年后,亚马逊的模式被复制到了更多品类和更多国家,股票价格已经升至 500 美元以上;而在上市的前 30 年内,沃尔玛经历了 10 次拆股,100 股原始股票的最终价值可以达到 1125 万美元。

但实际上,如果将阿里目前的股价与 120 美元的历史最高位相比,阿里巴巴的股价已经累计下跌了近 40%。这个跌幅,远远超越了同期道琼斯指数或标普指数的跌幅,持有阿里股票的投资者正在不断蒙受损失。

为何一年前风光上市的阿里巴巴,一年后却饱受投资者的质疑?

经济增速放缓时,业绩没能保持高增长

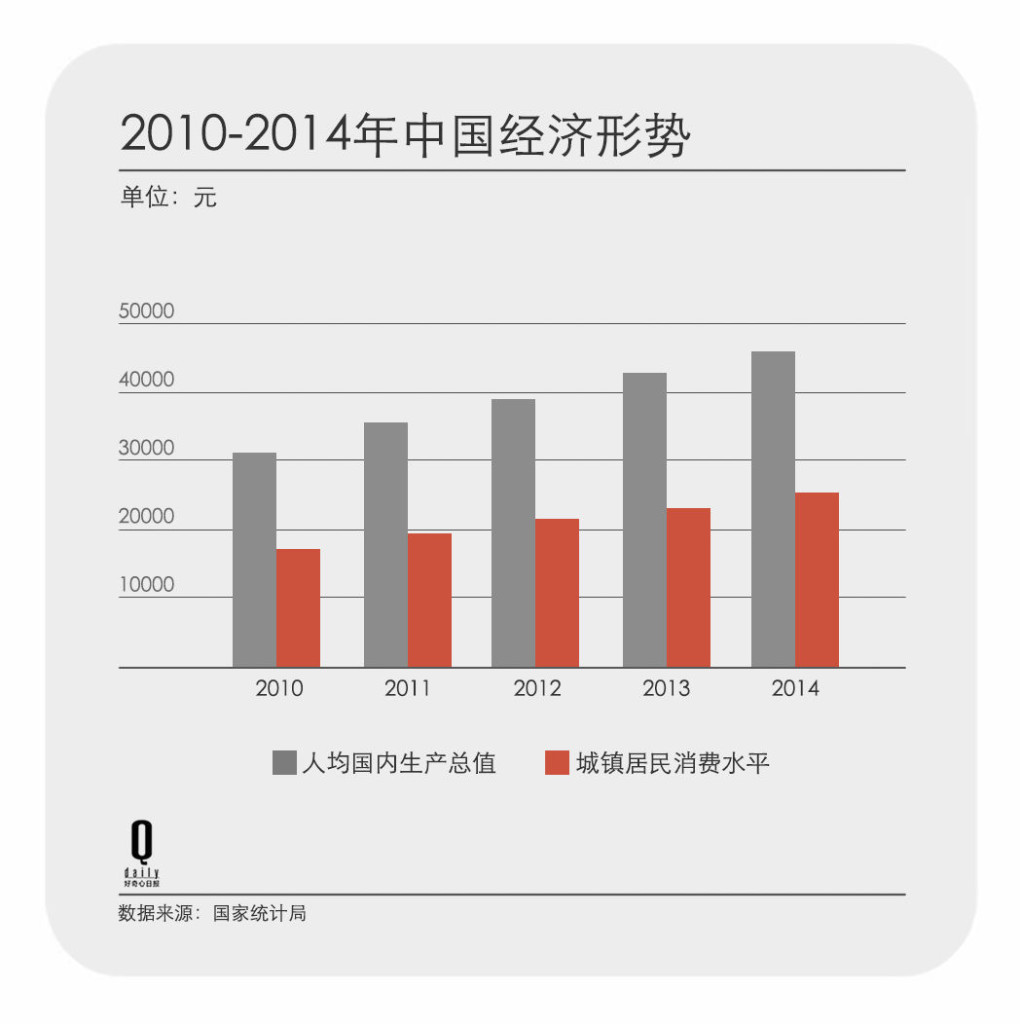

我们曾经在阿里巴巴上市时,就对其能否在中国经济增速放缓时,维持高增长提出过质疑。2014 年,中国 GDP 增速只有 7.4%,是 1990 年以来的最低增速。

各类创新性业务,也有被政府监管干掉的可能性

各类创新性业务,也有被政府监管干掉的可能性

7 月底,央行宣布了一份争议不小的《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》,希望能对目前国内的各类互联网支付机构进行监管。这本来是一件好事,只是随着验证交易要求的提高、以及相关支付限额的收紧,关于监管到底是促进行业向好发展、还是限制创新业务发展,成了一个问题。

在海外上市,但在海外的话语权还很弱

6 月 9 日,马云在纽约经济俱乐部发表主题演讲时,提出了阿里“全球买、全球卖”的远期目标:“未来 10-20 年,无论你身在何处,都可以买到任何地方的产品,也可以把自己的产品卖到世界各地。”

两个月之后,阿里任命了前高盛高管 Michael Evans 担任公司总裁,负责集团的全球化业务。在他的任务清单上,欧洲、美洲及亚洲其他地区都是阿里海外业务首先需要开拓的区域。

但根据集团 2014 年财报,阿里近 80% 的营业收入,依然来自于淘宝、天猫、聚划算这三大本土化零售业务。包��零售和批发在内的整个海外业务,营收占比仅 8%。

两个月前,阿里巴巴还出售了自己在美创立仅一年的电商平台 11Main,阿里本来是希望它可以获取海外用户,这目前对阿里来说是个很大的挑战。

所以,阿里距离成为一个真正的国际公司,还有很长的距离。

来源:好奇心日报